우주 건축물도 3D프린터로 찍어낸다

38만5천km. 지구와 달 사이의 거리다. 서울과 부산을 960번이나 오가야 도달할 수 있는 숫자다. 달에서 방아를 찧고 있다는 달 토끼는 과연 달의 어디에서 살고 있을까. 노숙자 신세가 아닌 이상 집을 한채 갖고 있을 터인데, 아마 집을 갖고 있다손 치더라도 지구로부터 공수한 자재로 건물을 올리지는 않았을 것이다. 자재를 옮기기에는 달은 너무 먼 곳이다. 아마 달에서 구할 수 있는 소재를 모아 집을 만든 것은 아닐까.

3D프린터로 발사 비용 낮추고

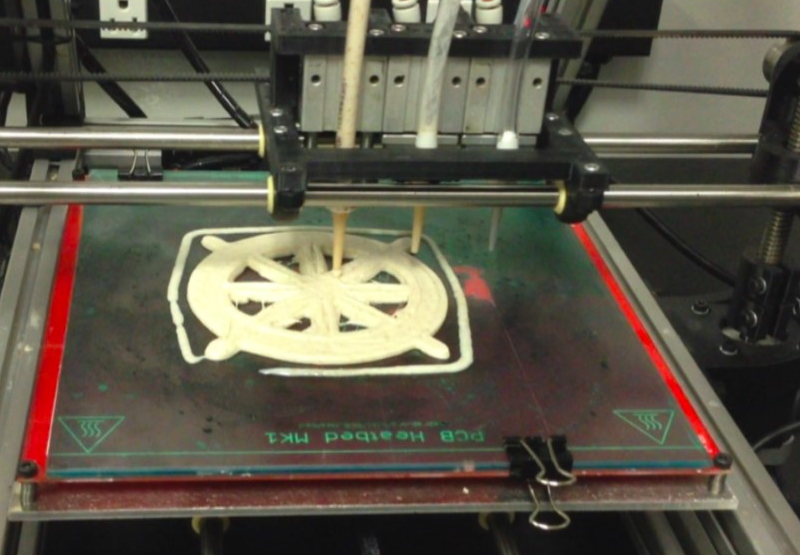

연구를 이끄는 엔지니어는 나사의 마셜우주비행센터에서 3D프린터 프로젝트 책임자 니키 워크하이저 프로덕트 매니저다. 니키 워크하이저 매니저는 화성이나 달 표면에서 얻을 수 있는 자재로 건축용 블록을 만드는 방법을 연구 중이다. 방사능으로부터 안전한 밀폐형 건물을 지을 수 있는 블록은 우주에서 자체 생산이 가능한 건축자재인 셈이다. 니키 워크하이저 매니저는 <월스트리트저널>과의 인터뷰에서 “우주에 3D프린터를 보내는 것이 첫 번째 단계”라며 “지구에서는 만들 수 없는 것을 무중력 상태에서 만들 수 있을 것으로 본다”라고 설명했다. 지구 밖 행성에 건축물이라니, 너무 먼 얘기 혹은 허무맹랑한 얘기 아니냐고? 그렇다면 이렇게 생각해보면 어떨까. 가까운 미래에 실현 가능한 시나리오도 있다. 3D프린팅 기술은 당장 내일 지구에서 우주정거장으로 발사될 어떤 우주선의 초기 비용을 낮출 수 있다. 우주정거장에서 필요한 자재를 우주에서 직접 생산하는 방법으로 말이다. 지난 2014년 12월 국제우주정거장에서는 역사적인 장면이 연출됐다. 나사 우주비행사 배리 빌모어가 처음으로 3D프린터를 활용해 도구를 직접 만든 것이다. 나사의 우주비행사가 3D프린터로 출력한 도구는 소켓 렌치. 우주에 자급자족 환경을 꾸리는 미래를 향한 이정표인 셈이다. 우주선을 발사하는 데는 막대한 돈이 든다. 우주에서 필요한 화물은 유인, 혹은 무인화물선을 활용해 우주로 날려 보낸다. 화물을 쏘아 올리는 데 일반적으로 1kg당 5천만원 정도가 쓰인다. 한 번에 2톤 남짓한 화물을 나를 수 있는 러시아의 프로그레스 우주화물선이 대표적이다. 3D프린팅 기술은 우주에서 필요한 도구를 직접 생산하도록 해 전반적인 우주개발 비용을 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

3D프린터로 우주 음식 출력하고

일단 우주로 나갔다면, 그다음은 지구에서처럼 먹는 문제를 해결해야 한다. 우주인의 식생활도 앞으로는 3D프린터 기술이 도움을 줄 수 있다. 지난 2013년에는 우주에서 식량을 공급할 수 있는 3D프린터 개발에 나사가 12만5천달러, 우리나라 돈으로 1억3천만원 정도를 투자한 바 있다. 같은 해 10월에는 SMRC가 실제 테스트 단계에 있는 제품을 공개하기도 했다. 3D프린팅 기법으로 피자를 구워주는 기기다. 3D프린터 노즐이 피자를 굽는 데 필요한 반죽과 토마토소스, 치즈 등을 뽑아내면, 열을 가하는 펜이 재료를 굽는 방식이다. 식재료가 3D프린터의 원료로 쓰이는 셈이다. 피자 한 판을 뽑아내는 데는 약 2~3분 정도가 걸린다.

3D프린터로 건물도 뚝딱

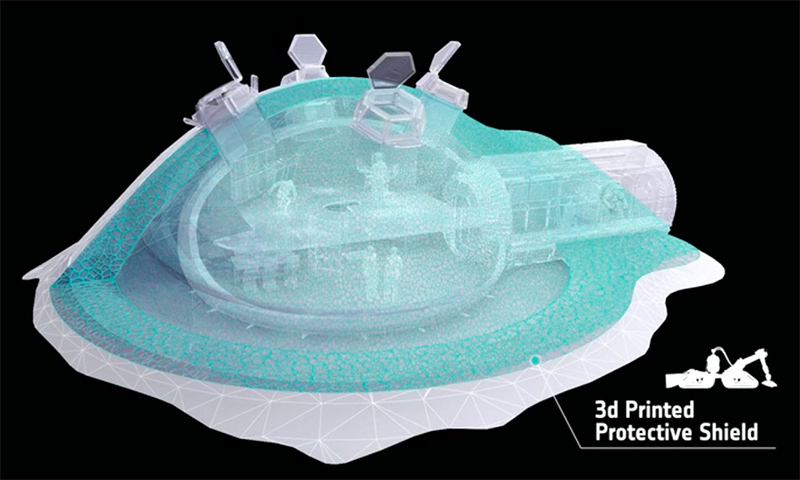

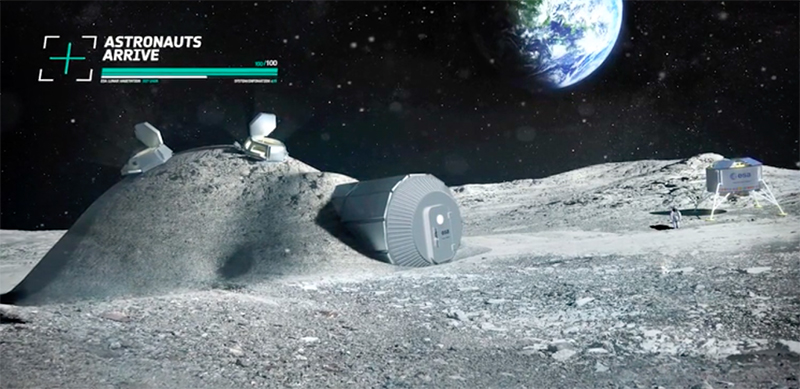

먹는 문제가 해결됐다면, 주거공간을 확보하는 일이 다음 단계다. 유럽우주국(ESA)도 나사와 비슷한 연구에 매진하고 있다. ESA는 영국 런던의 건축설계업체 포스터앤드파트너스와 함께 달에서 건축자재를 자급자족 할 방법을 개발 중이다. 물론, ESA에서도 3D프린팅 기술이 중심이다. 최근 ESA는 영국의 모노라이트가 개발 중인 우주 3D프린팅 기술을 활용해 달에 식민지를 건설하는 계획을 연구 중이다. 우주의 먼지와 산화마그네슘을 혼합해 약 6m에 이르는 건축물을 지을 수 있다는 것이 ESA의 설명이다.

[출처] 블로터