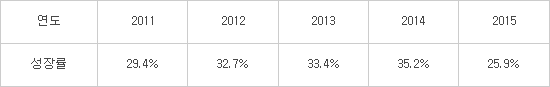

세계 3D프린팅 시장이 급성장하면서 우리나라도 더 이상 표준화 대응을 지체해선 안된다는 지적이 나왔다. 우리가 경쟁력을 가진 고유 영역 확보와 표준화 선점이 요구됐다. 산업통상자원부 국가기술표준원이 최근 발간한 기술보고서 `3D프린팅 국내외 표준화 동향`에 따르면 3D프린팅 관련 세계 표준화 경쟁이 치열하게 번지고 있다. 국제표준화기구(ISO)는 기술위원회(TC)261를 통해 3D프린팅 용어, 테스트 방법, 프로세스 분류 등 기초 부문에서 국제표준(IS) 6건을 발간했다. 또 미국 단체표준화기구 ASTM F42와 표준화 협력을 위한 자문그룹을 운영하고 있다. 유럽연합(EU)도 SASAM(Support Action for Standardization on AM) 프로젝트를 통해 `적층 제조 표준화`를 지원하고 나섰다. 이 외에 구강 헬스케어, 광학 포토닉스 분야 등 3D프린팅을 둘러싼 표준화 논의도 다각도로 진행되고 있다. 이정근 국표원 기계표준과 연구관은 “현재 3D프린팅과 관련한 데이터 포맷이나 프로토콜 정도만 ISO 국제표준이 나온 상태”라며 “현재 독일과 미국 메이저 3D프린팅 업체의 제품 표준이 각각 다르다”고 말했다. 그만큼 아직 어느 나라도 글로벌 표준 전체를 주도할 만큼 맹주가 없다는 뜻이다. 대응 속도에 따라 우리도 얼마든지 표준 주도국이 될 수 있다. 3D프린팅 표준화 경쟁은 거침없는 성장세를 배경으로 한다. 미국 시장조사기관 월러스에 따르면 세계 3D프린팅 산업 연평균성장률(CAGR)은 지난 3년(2013~2015년)간 31.5%를 기록했다. 또 향후 5~10년 내 제품으로 수익을 내는 시장 안정기에 접어들 것이란 예측이다. 성우철 3D융합산업협회 과장은 “가트너에 따르면 3D프린팅은 세간의 관심이 큰 이노베이션 트리거(Innnovation Trigger) 단계를 거쳐 5~10년 내에 제품으로 수익을 내는 시장 안정기에 접어들 것”이라고 내다봤다.

우리나라 3D프린팅 시장도 성장세에 있지만, 국산화를 비롯한 산업 경쟁력 수준은 아직 미미한 수준이다. 고가 산업용 장비 90%를 수입에 의존한다. 또 중소·중견기업 위주로 생태계가 꾸려져 선진국과 기술 격차도 크다. 이에 따라 국제 표준화 참여와 국가표준(KS) 제정 등으로 3D프린팅 시대에 대비해야 한다는 지적이다. 기술이 고착화하기 전 표준과 인증, 모범 사례 등에서 우리 고유 영역을 확보해야 한다는 것이다. 성 과장은 “우리나라가 3D프린팅 산업 경쟁력을 가지려면 기술과 표준이 안정기에 접어들기 전에 선제적으로 대응하는 것이 필요하다”며 “KS로 만든 한국형 표준을 국제 표준에 제안하는 등 민관이 힘을 합쳐 퍼스트무버형으로 움직여야 한다”고 강조했다. 정부는 미국과 독일 등이 간과하고 있는 분야를 중심으로 국제 표준화를 제안할 방침이다. 지난 1월 한국 대표단은 ISO TC261 7차 총회에서 분진측정법, 메디컬 3D프린팅 파일 포맷을 제안한 바 있다. 이 연구관은 “우리나라 3D프린팅 시장은 중소업체 중심으로 아직 제품 경쟁력과 표준 영향력이 미미하다”며 “적층 제조 과정에서 나온 분진 시험평가방법 등으로 표준화 틈새를 우선 공략할 것”이라고 말했다.

[출처] 전자신문

저작권자 ⓒ 전자신문 무단전재 및 재배포 금지